Synonymes : épiaire officinale, bétoine pourpre, tabac des gardes, couleuvrée.

Étymologie : le nom latin de la bétoine, betonica, semble être une corruption de vetonica, lequel proviendrait, selon Pline, d’un peuple lusitanien, les Vettons.

Bienvenue sur ce nouvel article pour lequel nous aurons l’occasion de nous arracher les cheveux, mais également de nous faire plaisir, c’est du moins ce que je vous souhaite :)

Les Égyptiens connaissaient-ils la bétoine ? Selon ce que l’on lit ici ou là, probablement que oui. Grecs et Romains, qui se sont beaucoup inspirés des savoirs égyptiens, nous ont légué de très nombreuses informations au sujet de la bétoine, que l’on pourrait résumer en un seul mot : panacée. Cependant, une panacée ne rime pas toujours avec éternité et son parcours au sein de la pharmacopée peut très bien devenir aléatoire. C’est le cas de bétoine.

Au IV ème siècle avant J.-C., l’engouement pour la bétoine n’est pas encore en ordre de marche, Théophraste n’en parle pas, la Collection des traités hippocratiques n’en fait pas de mention étendue. En revanche, Dioscoride et Pline sont plein d’exaltation pour cette plante. Assez bien décrite par Dioscoride, il la recommande dans une vingtaine de cas, Pline dans plus du double, lequel ne tarit pas d’éloge à son sujet, puisque, selon le naturaliste, la bétoine est la « plante la plus estimée de toutes ». Mais, c’est très certainement un traité rédigé en grec au I er siècle avant J.-C. qui fait basculer le destin de la bétoine : De herba vettonica. Son auteur, qu’on a longtemps imaginé qu’il pouvait s’agir d’Antonius Musa, médecin personnel de l’empereur Auguste, « la déclare propre à lutter contre tous les maux, depuis les couches difficiles jusqu’aux suites d’accidents » (1). Ce traité débute ainsi : « Herbe bétoine, toi qui a été découverte la première par Esculape et le centaure Chiron, sois favorable à mes prières. Je t’implore, herbe puissante, par celui qui a donné l’ordre que tu soies créée, et que tu serves à une foule de remèdes : veuille aider à composer les 47 remèdes que voici », lesquels suivent a capite ad calcem. L’auteur de ce traité, ainsi que le pseudo-Apulée plus tard dans son Herbarius, indique même les conditions de récolte. Il était nécessaire d’être en état de pureté avant de cueillir la bétoine, au mois d’août, avant que le soleil ne se lève, en s’interdisant d’utiliser un instrument ferreux. Cette approche médico-magique explique pourquoi il se trouve, parmi les 47 indications du traité, des cas relevant de la magie. Déjà, Dioscoride pensait que la bétoine luttait contre l’épilepsie, c’est-à-dire la « maladie sacrée » envoyée aux hommes par les dieux. Pline la destinait à guérir la folie. Selon lui, « la bétoine, appelée cestros ou psychotrophon (2) par les Grecs, a tant de renom, qu’une maison dans laquelle elle a été semée est considérée comme préservée de tout danger ». « Elle veille sur les corps et les âmes des humains, les lieux saints et les tombes, guérissant tout, même des apparitions effrayantes », des poisons, des substances nocives, des maléfices. Pour faire écho à ce dithyrambique traité, un opuscule astrologique rédigé en grec, indique que l’une des plantes associées au signe de la Balance se trouve être la bétoine : « Cueille-là lorsque la Balance domine. Elle a de grandes propriétés. Son fruit, pris en boisson, guérit ceux qui sont possédés par un démon, les épileptiques, ceux qui ont des calculs et ceux qui sont atteints de coliques. La consommation de ses feuilles guérit de façon extraordinaire de toute souffrance celui qui les mange » (3). Bien que cet opuscule astrologique coïncide rarement avec le traité sur la bétoine, il est moins prolixe, mais pas moins enthousiaste. Plus tard, Galien offrira une place beaucoup plus modeste à la bétoine. Mais les affections qu’il liste rappellent assez celles qui sont contenues dans le traité sur la bétoine : calculs rénaux, purification des poumons et du foie, faire venir les règles, épilepsie, fracture, spasmes, morsures, aigreur d’estomac, sciatique, etc. Le pseudo-Apulée, quant à lui, renoue avec une certaine propension à l’éloge, puisqu’il affirme que la bétoine est un remède infaillible contre de très nombreuses maladies dont certaines très graves, telles la rage ou la tuberculose, qu’au XIX ème siècle encore on ne guérissait que très difficilement (ce qui fit grincer les dents à un certain nombre de thérapeutes du XIX ème siècle, justement). L’exagération des Anciens a-t-elle fait tomber la bétoine dans le discrédit ? Avant de s’en assurer, expliquons, en citant Guy Ducourthial, la manière de penser des Anciens : « Certaines [plantes], comme la bétoine ou la pivoine, avaient la réputation d’être des remèdes universels, des panacées ou, à tout le moins, d’avoir des propriétés thérapeutiques étendues. Elles étaient notamment utilisées pour soigner des maladies nerveuses et mentales dont on craignait qu’elles n’aient été envoyées par des divinités malveillantes […] Rien d’étonnant à ce qu’on ait cru que ces panacées pouvaient aussi avoir des propriétés prophylactiques et même celles de protéger de tous dangers et de toutes menaces, réelles ou purement imaginaires » (4). Pourtant, ce phénomène n’est pas circonscrit qu’au monde gréco-romain, puisque selon Pline, on apprend que les Celtes appréciaient également beaucoup la bétoine dont le nom gaélique, lus bheatag, signifie « plante de vie » (d’ailleurs, il est même possible que le mot bétoine provienne du celte ; il serait alors l’union de bew, « tête » et de ton, « tonique, bon »).

Au Moyen-Âge, on rencontre la bétoine dans le Capitulaire de Villis sous le nom de vittonica, ce qui est le signe évident que cette plante n’a rien perdu de sa splendeur passée et que, au contraire, elle a encore de beaux restes. Tentons d’expliquer les raisons de cette fidélité à travers les âges. Cela tient surtout au fait que les auteurs médiévaux lisent les auteurs de l’Antiquité et s’en inspirent largement. Par exemple, dans le Livre des simples médecines, Platearius (probable fils de Trotula, femme-médecin et directrice de l’école de Salerne fondée en 750) nous expose, au XII ème siècle, des choses similaires au traité grec des 47 affections. De plus, Platearius est influencé par Dioscoride, de même que Macer Floridus (XI ème siècle) l’est par Pline. Même Strabo, dans son Hortulus, parle de la bétoine de telle façon que cela nous projette immanquablement dans l’Antiquité gréco-romaine : « Nous savons aussi que d’aucuns l’estiment à si haut prix que, lorsque la maladie envahissante pénètre au fond de leur corps, la persuasion de se pouvoir défendre à l’aide de la plante énergique, leur fait avaler souvent de longues journées l’efficace remède de sa boisson salutaire » (5). De plus, Strabo évoque les vertus vulnéraires et cicatrisantes de « sa » bétoine, mais, en l’absence de toute description, l’on peut douter de l’identité précise de la plante dont parle le moine poète. Peut-être s’agit-il de l’arnica (Arnica montana) que l’on surnomme parfois « bétoine des montagnes ». Revenons-en à Macer Floridus, qui a latinisé son identité, pour « sonner » davantage romain et faire honneur à l’Antiquité. Son De viribus herbarum contient de nombreuses références très explicites aux auteurs antiques, dont Pline : « Selon Pline, cette herbe est un talisman contre les serpents : quand ils se voient entourés de tous côtés de bétoine fraîche, ils n’osent franchir cette barrière, et meurent dans le cercle tracé autour d’eux, en se mordant eux-mêmes et en se frappant de leur queue » (6). Cette propriété fantasque se retrouve bien évidemment dans l’Histoire naturelle de Pline, elle a même été reprise par l’école de Salerne ! C’est pour cela que la Betonica de Macer Floridus possède peu ou prou les mêmes propriétés que celles qu’indiquaient les Anciens : diurétique, digestive, antilithiasique, emménagogue, fébrifuge, antidote, remède pulmonaire, hépatique, stomacal, rénal… La bétoine soigne même les yeux et les oreilles et, tout comme Strabo, Macer l’indique en cas de fracture de la tête… Dans l’ensemble des textes médicaux médiévaux, Fournier nous indique qu’un homme nommé « Herman Fischer a relevé 35 maladies, dont 20 déjà mentionnées dans Dioscoride, pour lesquelles la bétoine est indiquée » (7). On assiste donc bien à un effet d’infusion des travaux de Dioscoride, entre autres, durant le Moyen-Âge. Seule Hildegarde échappe à ce phénomène. La Bathenia hildegardienne est présentée comme un antidote dans deux recettes contenues dans son Physica. Moins « thérapeutiques » que « magiques », les indications d’Hildegarde reflètent ses préoccupations : ainsi, la bétoine rend le bon sens au sot, chasse les cauchemars et s’oppose à toutes formes de magie et de folie amoureuses.

Le XVI ème siècle va-t-il enfin sceller le sort d’une bétoine qui extasie bon nombre de thérapeutes européens depuis plus de 1500 ans ? Pas du tout ! Avec Bauhin, Bock, Matthiole et Fuchs (pour ne citer que les plus célèbres), l’engouement se poursuit : « Ses vertus sont admirables, servant presque de remède à tous les maux intérieurs du corps » (8). Au siècle suivant, le dithyrambique Danois, Simon Paulli, « signalait le cas d’un cavalier dont le crâne fendu laissant voir le cerveau et qui fut promptement guéri par des emplâtres de bétoine » (9). A la même époque, le Petit Albert conseille la bétoine pour prévenir l’ivresse causée par le vin. Très populaire, le Petit Albert a sans doute aidé à la propagation de cette antique propriété. Au XVIII ème siècle, siècle des Lumières, le scepticisme semble enfin s’instaurer. Mais rien ne se fait en un jour. En effet, en 1837, la bétoine était encore présente au sein de 18 compositions magistrales inscrites au Codex, dont « le fameux emplâtre de bétoine vanté autrefois pour la guérison des plaies de la tête et même pour les fractures du crâne, et qu’on a avec raison abandonné comme tant d’autres absurdités pharmacologiques », tempête Cazin en 1858 (10). La « légèreté » des Anciens a sans doute heurté Cazin, qui reste cependant mesuré à propos de la racine de bétoine dont ses prédécesseurs parlent assez peu. La bétoine, jugée indigne, apparaissant nullement chez certains auteurs, a même subi le préjudice de se voir nier les quelques propriétés (bien réelles) que possède sa racine (purgative et vomitive). Après lui avoir tout donné, on lui a tout repris, ou presque. Mais, comme le souligne Cazin, « l’incrédulité est aussi contraire aux progrès de la thérapeutique qu’une confiance aveugle. N’ayant jamais eu l’occasion de vérifier l’action émétique et purgative de la bétoine, j’aime mieux croire […] que nier » (11). Ce qui est assez contradictoire, non ?

Au cours de plus de deux millénaires d’histoire, la bétoine a marqué les esprits, comme l’atteste le proverbe italien suivant : Vends ton manteau et achète de la bétoine. Ou par celui-ci : il a plus de vertu que la bétoine, « pour signaler une personne ou une chose douée de qualités rares » (12). Mais, après l’amour, le désamour, la même Italie a renversé la réputation de la bétoine à travers une autre sentence qui dit ceci : « être connu comme la bétoine », c’est-à-dire être trop connu, prenant ici le sens d’être connu comme l’ortie ou la mauvaise herbe, reflétant le fait qu’il n’y a aucun orgueil à connaître ce que tous le monde connaît déjà et qu’on ne peut se gargariser du fait de savoir une évidence triviale.

La bétoine s’est immiscée au sein de ce d’aucuns nomment « superstitions ». Par exemple, « celui qui suspend à son cou, cousue dans un sachet de toile écrue, une fleur de bétoine séchée, est garanti contre le mauvais œil » (13). Au Moyen-Âge, elle permettait d’extirper « les diables et le désespoir », et était employée contre ce que l’on appelait la maladie de l’elfe, causée par de malins esprits. La fleur de la clef, comme on l’appelle en Allemagne, ou l’herbe à l’évêque en Angleterre, était semée près des églises. Elle favoriserait, dit-on, la réconciliation et lutterait contre les dissensions domestiques.

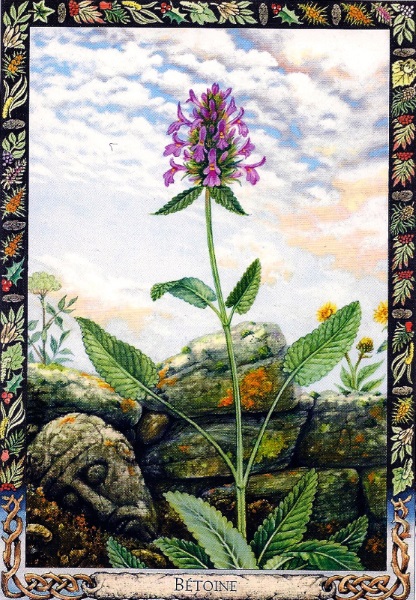

La bétoine est une plante vivace de taille moyenne (20 à 75 cm) qui, comme de nombreuses autres Lamiacées, possède une tige quadrangulaire dressée et peu feuillée. La base de la plante porte des feuilles longuement pétiolées, celles de la partie supérieure sont presque dépourvues de pétiole. En revanche, toutes deux présentent un aspect gaufré tel qu’on le trouve chez la mélisse, une forme semblable aux feuilles de sauge officinale mais grossièrement dentées et couvertes de poils doux. Les fleurs aux corolles purpurines, parfois magenta, s’organisent en épis cylindriques et étroits au sommet des tiges et fleurissent de juin en octobre.

On trouve communément la bétoine en Europe jusqu’au Caucase, ainsi qu’en Afrique du Nord, aussi bien en plaine qu’en moyenne montagne (1700 m), dans les bois clairs, les prairies, les landes et les talus. Elle préfère les sols siliceux, c’est pourquoi elle est fréquente en Bretagne et rare en région méditerranée.

La bétoine officinale en phytothérapie

Comme c’est le cas de nombreuses autres plantes de la famille des Lamiacées (menthe, thym, mélisse…), ce sont avant tout les sommités fleuries de la bétoine que l’on utilise en phytothérapie, plus rarement les racines. La bétoine recèle un lactone du nom de stachydrine, hémostatique et préventif des affections cardiovasculaires, de la bétonicine, également hémostatique et anti-infectieuse indirecte, de la choline aux propriétés hépatiques, de la turicine, des tanins, des substances résineuses et mucilagineuse, ainsi que quelques traces d’essence aromatique…

Propriétés thérapeutiques

- Stimulante, tonique

- Apéritive, digestive, stimulante hépatique

- Anticatarrhale, expectorante

- Astringente, détergente, vulnéraire, résolutive, hémostatique

- Fébrifuge

- Sternutatoire

- Purgative, émétique (racine)

Usages thérapeutiques

- Troubles de la sphère respiratoire : asthme, asthme humide, catarrhe pulmonaire chronique, bronchite, toux, hémoptysie

- Troubles locomoteurs : goutte, rhumatismes chroniques, névralgie, paralysie

- Troubles de la sphère digestive : indigestion, catarrhe stomacal, flatulence

- Affections cutanées : plaie, plaie infectée, plaie purulente, plaie à cicatrisation difficile, ulcère variqueux

- Migraine, maux de tête, maux de dents, ophtalmie

- Fièvre intermittente, fièvre rebelle

- Épilepsie, vertige

- Jaunisse

Modes d’emploi

- Poudre de feuilles sèches

- Infusion de sommités fleuries fraîches

- Sirop de sommités fleuries fraîches

- Décoction vineuse de feuilles fraîches

- Macération alcoolique de feuilles fraîches

- Cataplasme de feuilles fraîches

- Décoction de racines fraîches

Contre-indications, précautions, autres usages

- Les feuilles, au goût âpre et un peu salé, se ramassent en même temps que les fleurs, aux mois de juin et juillet. La racine, légèrement amère et nauséeuse, serait de nature stupéfiante au printemps. Cazin évoque le fait que des sensations d’étourdissement, de vertige, d’ivresse peuvent survenir lors d’une récolte, en raison, peut-être, d’un principe narcotique contenu dans la plante.

- La décoction de racine, surtout à haute dose, est purgative et vomitive.

- Les feuilles de bétoine étaient autrefois fumées sous forme de cigarettes médicinales. De ces feuilles, on a aussi constitué un succédané de thé.

- La bétoine est aussi une plante tinctoriale teignant la laine en brun.

- Il existe un élixir floral à base de fleurs de bétoine : on l’utilisera avec profit afin de résoudre des conflits internes liés à la pratique sexuelle. Cet élixir permet d’harmoniser les pratiques excessives et de surmonter les besoins compulsifs et fantasmatiques. Ce qui n’est pas sans rappeler ce que disait Hildegarde à ce sujet.

- Autres espèces : la bétoine hérissée (Betonica hirsuta) et la bétoine jaune (Betonica alopecuros).

_______________

1. Henri Leclerc, Précis de phytothérapie, p. 272

2. Psuchotrophon, en grec, traduisible ainsi : « que la fraîcheur fait croître », « qui entretient la vie, qui est vivifiant ».

3. Guy Ducourthial, Flore magique et astrologique de l’Antiquité, p. 428

4. Ibidem, p. 224

5. Strabo, Hortulus, pp. 42-43

6. Macer Floridus, De viribus herbarum, p. 96

7. Paul-Victor Fournier, Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France, p. 164

8. Ibidem

9. Ibidem

10. François-Joseph Cazin, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, p. 182

11. Ibidem

12. Ibidem

13. Pierre Canavaggio, Dictionnaire des superstitions et croyances populaires, p. 35

© Books of Dante – 2016