Synonymes : gueule de loup, tue-loup, tue-loup bleu, étrangle-loup, fève de loup, napel, navet du diable, casque, casque bleu, casque de Jupiter, casque de Minerve, bonnet de gendarme, pistolets, capuchon/capuche/capuce de moine, capuchon, coqueluchon, sabot, sabot du pape, pantoufle du pape, char de Vénus, madriette, madrièlets, thore, tora.

Avec l’aconit, on a le choix entre le sabre et le goupillon. Les Allemands, avec leur eisenhut (« chapeau de fer ») penchent vers le premier, les Anglais pour le second, puisqu’ils appellent cette plante principalement monk’s hood, c’est-à-dire « capuche de moine ». Il est vrai qu’aux guerriers pistolets, bonnet de gendarme et autre casque de Minerve, s’oppose une terminologie plus ecclésiastique comme nous l’avons vu, sans compter l’irruption des forces de destruction inscrites dans l’acolyctine, quelque peu contrecarrées par le char de Vénus et ce sabot qui pourrait bien être la baignoire de la belle déesse de l’amour, mais comme il y manque le peigne (Scandix pecten-veneris) et le miroir (Legousia speculum-veneris), nous ne nous aventurerons pas plus loin, et prendrons soin, dès à présent, de demeurer prudent face à cette autre grande et belle dame qu’est l’aconit.

L’akoniton des Grecs était-il l’aconit napel ? Bonne question. Si l’on prend en compte les lieux de vie habituels du napel, l’on se rend compte que cette plante apprécie rien moins que l’humidité. De là, on peut mettre en doute l’identité de l’akoniton, dont Homère explique qu’il s’agit d’une plante qui pousse entre des rochers escarpés, sans doute les mêmes que dépeint Ovide dans le livre VII des Métamorphoses : l’aconit est « une plante vivace qui pousse sur un dur sol rocheux », étymologie que l’on retrouve jusqu’à la définition d’Émile Littré : « D’autres le font venir de ἀϰόνη, roche, parce que l’aconit croît dans les lieux rocailleux ». En revanche, un autre aconit européen, l’aconit tue-loup (Aconitum vulparia), dont les fleurs sont jaune pâle, et qui contrairement au napel ne présente pas de tubercules souterrains, est une plante qui pousse plus particulièrement sur la rocaille et les rochers : Ovide n’explique-t-il pas que « les laboureurs l’appellent aconit, fleur de rocher, parce qu’elle croît sur des rochers » ? Notre akoniton serait-il alors cette plante-là ? En l’absence des informations nécessaires permettant une meilleure description de l’akoniton des Anciens, il est préférablement raisonnable d’en douter. A moins qu’il ne s’agisse de l’aconit anthore (Aconitum anthora), botaniquement très proche de l’aconit tue-loup et tout aussi toxique que le napel. Mais trêve de palabres, cessons donc ces questions stériles qui ne nous mènent nulle part, hormis à cette constatation : il faut se défier de faire correspondre l’image mentale que l’on a de l’aconit avec la présentation d’un soi-disant « aconit » qui est faite dans les textes anciens. Par exemple, chez Ovide, Juvénal et Virgile, ce mot prend le sens plus général de poison, de la même manière que le mot encens s’applique plus largement à l’ensemble des matières combustibles que l’on place dans un encensoir, oubliant que l’encens, à la base, c’est l’oliban (Boswellia sp.). Ainsi l’on peut faire référence à plus d’une seule plante connue de nous sous le nom d’aconit. A procéder ainsi, on observe donc la scène par le plus petit bout de la lorgnette, et l’on raccorde une plante donnée à des faits pour lesquels elle peut être parfaitement étrangère ! Tout cela doit donc être écarté afin d’éviter de se perdre dans les sombres dédales de l’histoire : sur la question de l’aconit, il vaut mieux ! Car combien ont frémi rien qu’en entendant ce nom tant il inspire sa marque à l’agonie même, par ses funestes prédispositions telles qu’elles se dessinent clairement dans le tue-loup ou bien dans cet autre navet du diable. Et cette sinistre réputation ne date pas d’hier. Mais écoutez plutôt.

Ce que je peux vous révéler de plus ancien concernant l’aconit se situe en Égypte, remontant à plus de 3500 ans : c’est le papyrus Ebers (au moins 1534 avant J.-C. pour ses fractions les plus récentes), document de près de 20 m de longueur, qui fait mention d’un aconit, plante à laquelle d’autres beautés vénéneuses tiennent compagnie dans ce papyrus. Au plus près de cette source archaïque, l’on trouve l’Odyssée du poète Homère qui rend compte de l’étiologie mythologique de l’aconit. Après ses onze premiers harassants travaux, Héraclès imposa au chien tricéphale des enfers, Cerbère, d’exposer sa face à la lumière du soleil. Ce motif, bien évidemment repris beaucoup plus tard par Ovide, est ainsi libellé dans les Métamorphoses : « Le monstre se débattait et détournait sa tête de la lumière du jour et de l’éclat du soleil. Fou de rage, il remplit les airs de trois aboiements et répandit sur la campagne une écume blanchâtre. [Ô Orphée, permets qu’on suspende le poète pour oser un point de détail ! Qu’est-ce donc que cette « écume » sinon, peut-être, la bave du chien ? C’est intéressant, puisque l’aconit excite la salivation tant et si bien que la bouche, par son entremise, s’emplit rapidement de salive. Mais reprenons…] On dit qu’elle se durcit et que nourrie et fécondée dans un terrain fertile, elle forma une plante qui reçut le pouvoir de nuire », autrement dit, elle devint une espèce d’émissaire de Cerbère sur terre. Mais cela en dit déjà beaucoup sur le rôle que les anciens Grecs désirèrent voir jouer à l’aconit : on ne place pas tout à fait par hasard cette plante dans le sillage de la déesse Hécate (elle aussi tricéphale et dont l’un des emblèmes animaux est le chien…), non plus qu’entre les mains de la magicienne Médée qui « brasse un breuvage où entre l’aconit qu’elle avait jadis apporté avec elle des rivages de Scythie »1, afin d’en composer une potion destinée à empoisonner Thésée. C’est cela qui initie l’une de ses carrières : l’aconit comme poison. Cette plante de Mars (c’est dire son énergie !), que Théophraste appelait thelyphonon, était capable, selon lui, d’épouvanter et d’engourdir le scorpion venant à ramper à ses pieds ! Qu’attendre d’autre d’une plante qu’on qualifia d’arsenic végétal ? A la suite de Théophraste, l’exploration toxicologique des pouvoirs de l’aconit nous mène jusqu’à l’Alexipharmaka de Nicandre de Colophon (IIe siècle avant J.-C.) dans lequel on trouve des références à diverses plantes toxiques dont l’aconit : se chargeant d’en décrire les effets, il communique aussi les moyens de s’en préserver, révélant là un véritable antidotaire, listant les contre-poisons connus et plus ou moins alambiqués contre la ciguë, l’opium, la jusquiame et l’aconit entre autres. C’est dire si cette question était prégnante, taraudant les esprits à une époque où l’on s’empoisonnait avec une déconcertante facilité pour un oui ou pour un non. En souvenir de l’action salutaire menée par Nicandre, on donna à une substance capable d’endiguer le poison le nom d’alexipharmaque. A la même époque, mais sur un autre bord, un autre personnage célèbre prêta son nom à une action précise, mithridatiser, dans laquelle il n’est pas très difficile de reconnaître le nom du roi du Pont, Mithridate VI Eupator dit le Grand. Bon. Quel est le problème avec celui-là ? Eh bien, Mithridate, il ne souhaite pas se faire empoisonner, ce qui était, paraît-il, l’une de ses grandes hantises. C’est pourquoi il étudia les poisons en long, en large et même en travers. Paranoïaque comme il semble l’avoir été, il chercha, parmi tous les poisons qu’il connaissait, celui qui pourrait jouer le rôle de sérum de sincérité afin de l’employer contre d’éventuels traîtres et espions. Il jeta finalement son dévolu sur l’aconit. Mais en aucun cas cette plante ne possède une telle fonction, pour preuve : la plupart des esclaves réquisitionnés pour tester cette funeste propriété le firent à leurs dépens, puisqu’ils n’en revinrent tout bonnement pas. De plus, Mithridate, « pour s’être fort accoutumé à manger de cette plante d’aconit, le rendit tellement fort contre le venin, que voulant se donner la mort à l’aide de ce poison, de peur de tomber aux mains des Romains, ses ennemis, il ne fut aucunement incommodé par l’énorme dose qu’il en avala »2. J’ignore si les Romains s’inspirèrent du roi du Pont, toujours est-il que les capacités pernicieuses de l’aconit ne tombèrent pas dans l’oreille d’un sourd, puisque le nom même de l’aconit apparaît inexorablement lié à ceux de Caligula, de Néron et de Locuste. D’ailleurs, « dans un gros roman un peu méconnu, intitulé Rome (1896), Zola raconte que dans la ville éternelle, le poison, comme le poignard, est presque un héritage »3. La frontière est extrêmement poreuse entre le remède et le philtre « magique », lorsqu’on prend pour exemple des plantes formant un arsenal tel que celui des aconit, jusquiame, ciguë, if, mandragore, hellébore noir : il semble à peu près certain qu’un plateau de la balance penchait toujours davantage que l’autre, c’est-à-dire celui s’alourdissant de la nuisance qu’on était désireux, pour une raison ou pour une autre, d’infliger aux autres. Nous avons déjà raconté l’abominable assassinat de Claude par Agrippine, à travers notre récent article consacré à la coloquinte. L’on peut dire qu’au sujet du seul aconit, celui-ci fut si peu vu en odeur de sainteté qu’une loi promulguée par Lucius Cornelius Sulla en 81 avant J.-C., la Lex Cornelia de sicariis et veneficis, déterminait le cadre légal censé mettre un terme aux artificieuses et nuisibles activités de ceux qui assassinaient par le poison (entre autres). Cet « effort » n’endigua pas pour autant le fait que « le mari souhaite la mort de son épouse, l’épouse celle de son mari, que les belles-mères préparent des breuvages mortels et les fils mettent fin aux jours de leur père avant l’heure »4. A l’évidence, l’un des sénateurs qui prit part au complot mené par Catalina visant la prise du pouvoir en 63 avant J.-C., c’est-à-dire Lucius Calpurnius Bestia, faisait périr ses épouses à l’aide de philtres contenant de l’aconit, d’après ce que raconte Pline.

Vers le tournant du siècle, plus ou moins en distance proche de la naissance du Christ, l’on vit, en plus d’un Ovide effarouché, des médecins comme Celse et Dioscoride, reléguer au rang des substances toxiques l’encombrant aconit. Chez le second de ces auteurs, il est renvoyé jusqu’au sixième et dernier livre de sa Materia medica. Dioscoride ne l’utilisait en aucun cas comme remède, mais en signalait les effets toxiques et les différentes manières à employer pour lutter contre, tout en communiquant, à la manière de Nicandre, une liste de quelques plantes pouvant se livrer à la périlleuse mission d’antidote (la rue, le marrube, l’absinthe, l’origan, la joubarbe, etc.). Malgré cette prudence bien avisée de la part de certains, les travers fâcheux se perpétuaient, tant et si bien qu’en 117 après J.-C., une autre loi (de l’empereur Trajan) prohiba carrément la culture de l’aconit, « son usage étant journalier. Comme conséquence de cette mesure, les crimes de l’empoisonnement devinrent moins fréquents sous les règnes qui suivirent »5, d’autant plus que les contrevenants encouraient la peine de mort. Fait étonnant, l’appel à l’aconit comme substance délétère faisait aussi ses émules à la cour impériale chinoise aux mêmes siècles où cela était de « coutume » à Rome !

Toxine provient du mot grec toxicon qui signifie littéralement « poison pour pointe de flèche ». Rien de tel que le tranchant de la pointe acérée de l’aconit pour renforcer la toxicité de la chose (on fait découler le sens du mot aconit du mot akone, « pointe acérée », plausiblement issu lui-même de la racine indo-européenne ak, « être tranchant »). Cela n’est pas une technique uniquement circonscrite au curare que d’enduire de poison une pointe de flèche ou de lance, puisque furent employées à cet effet tant des toxines d’origine animale (serpent, grenouille, etc.), que végétale, et cela depuis des temps aussi anciens que la Préhistoire. Pratique très répandue, on en a relevé l’existence en Chine, en Afrique, dans les deux Amériques, en Inde, et chez des peuplades aussi diverses que les Celtes, les Gaulois, les Germains ou encore les Scythes. On usait de cette méthode lors des parties de chasse, mais aussi durant les confrontations guerrières, pour terrasser l’ennemi ou bien encore exécuter les condamnés à mort.

Au Moyen-âge, l’on se méfiait comme de la peste de l’aconit. Le seul qui fut assez fou (et audacieux) pour s’y risquer n’est autre que le grand Avicenne qui fut probablement le premier à faire un usage médical de l’aconit, remarquant ses propriétés analgésiques et dissipatrices des affections cutanées telles que les dartres par exemple. Cette outrecuidance lui valut d’être sévèrement invectivé par d’autres médecins qui le qualifièrent de criminel quelques siècles plus tard, dont Lazare Rivière, si je me souviens bien. Mais c’est là une mention parfaitement isolée, sachant qu’on savait bien évidemment encore, autour de l’an 1000, quel risque encourait celui qui, d’une main malaisée, faisait usage de cette plante dont Strabo, dans l’Hortulus, avait justement rappelé les pernicieux pouvoirs au début du IXe siècle : « Si jamais les poisons préparés par une marâtre en fureur versent dans ta boisson, mêlent à tes aliments l’embûche sinistre de l’aconit, aussitôt la potion de marrube salutaire a raison des craintes et du péril »6.

Même si les textes médiévaux sont peu prolixes au sujet de l’aconit, on peut néanmoins émettre la remarque qu’une partie du nom d’un aconit que nous avons cité au tout début de cet article, provient d’une locution d’origine moyenâgeuse : vulparia. C’est l’adjectif qu’on attribue à l’aconit tue-loup, qu’on appelle aussi lycoctonon, ce qui se rapproche du sens de vulparia, référence évidente au renard commun roux, Vulpes vulpes, transformation probable du mot luparia qui permettait la désignation de l’ensemble des canidés sauvages, aussi bien loups que renards. Si l’on dit cet aconit « tue-loup », c’est parce que cette plante était employée à cette fin comme poison d’appât un peu partout en Europe (par exemple, son surnom anglais wolf’s bane en témoigne). De même qu’en Grèce et en Rome antique, les aconits se prêtaient à la destruction de la vermine, des rongeurs, des chiens, c’est-à-dire de tout ce qui pullulait et pouvait représenter une quelconque menace, jusqu’aux léopards et aux panthères, dit-on.

Harnaché de tels pouvoirs, l’imagination, vagabondant, s’autorisa à transposer l’action bien matérielle de l’aconit à d’autres sphères, plus éthérées celles-ci. En effet, celui qui fut utilisé comme arme par certaines cultures, passant lors par la coupe ou l’épée, le fut également comme moyen dont usaient les religieux (en Sibérie, au nord de l’Europe, chez les Celtes) pour se plonger dans un état de conscience modifiée. Ainsi, ils « avaient des révélations divines en imprégnant les peaux de bouc ou de vache sur lesquelles ils s’allongeaient de résines et de plantes écrasées, parmi lesquelles la jusquiame et l’aconit »7. Il paraît même que l’aconit, placé entre des mains visiblement bien expérimentées, était susceptible d’engendrer d’agréables songes : cela mérite d’autant plus d’être signalé qu’en règle générale l’aconit est plutôt le générateur des cauchemars les plus angoissants. Bref. Jean-Baptiste Porta explique dans sa Magie naturelle qu’une mixture issue des sucs de diverses plantes (datura, aconit, peuplier, baguenaudier, etc.) permet de parvenir à ce prodige. Sans toujours se rendre à cette extrémité, il était de coutume de suspendre des bouquets de tiges fraîches d’aconit à l’abord des lieux de vie, en vertu de la protection qu’elles accordent face à une foule de créatures lovecraftiennes absolument pas recommandables comme les vampires, les stryges, les loups-garous, les serpents aux morsures mortelles, les démons, les entités du bas-astral et autres larves, jusqu’aux prétendants indésirables ! Cela impressionne !

Malgré ces excellents états de service, la Renaissance chercha encore à se garder de l’aconit. A cet égard, les vers de Ronsard sont parfaitement significatifs :

« La Terre par le Ciel encor n’estoit maudite ; Son sein ne produisoit encores l’aconit. »

C’est évident, le XVIe siècle ne fut pas un âge d’or pour l’aconit, d’un point de vue général comme médical. Par exemple, Fuchs, Bauhin, Matthiole et d’autres encore s’épouvantèrent et ne manquèrent pas de vertement critiquer ceux qui osèrent en faire l’usage ou même seulement y penser. Par rapport à cette position, celle de Porta peut détonner. Au même siècle, l’audacieux Napolitain ne manqua pas de mentionner l’aconit comme l’un des ingrédients entrant dans la fabrication de l’onguent que préparaient les sorcières afin de se rendre au sabbat. Oser telle diablerie, tout de même ! Au registre des odiosités, il ajoute encore : « Si des malins ou pervers désirent opérer plus cruellement, ils y ajoutent de la sueur des aisselles d’un homme roux et colère [id est : il s’agit d’une représentation diabolique], du jus d’aconit, du venin de crapaud ou autre chose semblable et tout cela vous fera une plaie mortelle. Si l’on trempe un, fer dans ce jus, il donnera des coups empoisonnés et incurables »8. Ce qui eut l’heur de déplaire au préfacier de l’édition de La Magie naturelle que je possède (Trédaniel éditions, 1975), savoir un certain Charles-Gustave Burg : « Le cynisme qu’il affiche dans son livre, la cruauté de certaines de ses prescriptions laissent entrevoir un personnage plutôt douteux »9. Bien au contraire, je trouve Porta plutôt débarrassé des passions incapacitantes, aseptisé de ce qui empêtre la curiosité la plupart du temps, exposant les faits sans parti pris, ni y accoler une étiquette moralisatrice et finalement pompeuse. De la part de l’auteur des Évangiles du Diable, il fallait oser ! Porta en fait-il trop ? Les autres pas assez ? Je ne sais, en tous les cas l’éclipse, pour l’aconit, dura autant que le XVIIe siècle dans son intégralité et même au-delà, jusqu’à ce qu’un autre frondeur ne le remette au goût du jour, c’est-à-dire ce passionné de toxicologie qu’était Anton von Störck (1731-1803), allant jusqu’à tester l’aconit sur lui-même quand il prit la décision de se pencher sur son cas dans les années 1760. Ce retour en force s’accompagna aussi de ceux de la ciguë, de la jusquiame et du datura stramoine. Il n’en fallait pas davantage pour effaroucher les Français qui ne furent pas plus capables que de constater les vertus toxiques de l’aconit et les moyens de s’en protéger (Lémery proposa tout de même intelligemment les opiacées et les ammoniacaux en guise d’antidotes).

Trop d’aconit tue (c’est une évidence qu’on peut appliquer à bien d’autres substances : l’eau et le sucre, par exemple, font partie du lot), c’est pourquoi en médecine traditionnelle chinoise cette plante fait partie des végétaux de rang inférieur, alors qu’en Europe elle fut inscrite au tableau des « héroïques », différence qu’expliquait Jean-Marie Pelt en ces termes : « Les plantes ‘douces’ prennent ici le pas sur les plantes plus ‘dures’, à propriétés affirmées, mais aussi à forte toxicité, que la médecine occidentale a toujours préférées à celles aux propriétés moins affirmées mais agissant sur le long terme et sans effets toxiques. Différence de culture ? Nous retrouvons ici la vieille tradition chinoise où la prévention des maladies passe avant leur traitement, et une nourriture saine avant le médicament… »10. Écarter une plante comme l’aconit est valable si on l’explique à la manière des Chinois, mais quand c’est sur la seule base d’une frilosité à peine dissimulée, c’est quelque peu grotesque : en la matière, les Français, comme je l’ai dit, firent preuve d’assez de couardise, ce qui ne les empêcha pas d’ouvrir le bec, à l’image de Desbois de Rochefort, qui se contenta d’observer ce qui se passait à l’étranger et, ne parvenant pas à l’égaler, de conclure à l’inefficacité du remède à travers une mauvaise foi décoiffante : « Ainsi on peut douter des propriétés de cette plante, et n’en faire usage qu’avec le plus de circonspection »11, conclut celui qui, bien évidemment, n’en fit rien.

Alors, trop d’aconit cela ne va pas, car le risque de voir surgir un spectre indésirable est supérieur à son bénéfice thérapeutique. En revanche, quand il n’y a pas assez d’aconit, cela ne va pas non plus. Cela fut un bon moyen d’accuser bêtement l’homéopathie, « cette secte qui dérobe ses succès à la nature ». Roques, pas ou peu sérieusement intéressé à cette doctrine, trouvait parfaitement extravagant que l’on puisse songer à guérir une violente pneumonie à l’aide d’un seul décillionième de grain d’aconit, c’est-à-dire une quantité minuscule de ce végétal. Un « bon » Français en somme, qui, s’il s’approcha suffisamment près de Hahnemann, cela fut pour lui jeter mieux des pierres. Il fut aussi timide des doses qu’il jugeait trop fortes que celles qu’il considérait comme, hélas, trop infimes ! Cazin lui emboîta le pas, concluant un peu hâtivement que « la raison et la dignité professionnelle ont fait justice de la thérapeutique lilliputienne d’Hahnemann, que le crédule amoureux du merveilleux accueille encore, et que le charlatanisme sait si bien exploiter »12. Que dire d’un siècle durant lequel les praticiens peinèrent à faire de l’aconit un correct usage allopathique ? En tous les cas, on peut en conclure que si Hahnemann est mort à Paris, il n’aurait jamais pu naître en France, ce pays m’apparaissant comme incompatible avec la genèse de l’homéopathie.

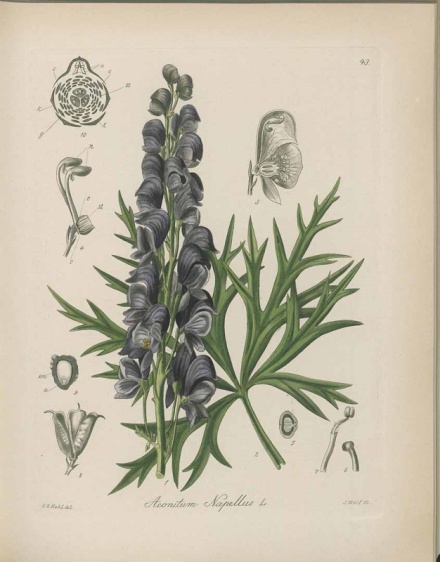

L’aconit napel est une plante vivace rustique qui végète à l’aide d’un réseau de tubercules souterrains napiformes de 5 à 15 cm de longueur. Le principal, la « mère », propage autour de lui des racines qui formeront des tubercules satellitaires, les « filles » (ou les « fils », c’est selon), futurs porteurs de tiges florales ainsi constituées : de fortes hampes densément garnies de feuilles alternes aux cinq à sept segments linéaires profondément dentés jusqu’au pétiole, masse au-dessus de laquelle émerge une sommité fleurie simple ou ramifiée, grandissant de juin en octobre. Durant ce temps s’y échelonnent, en longue grappe fournie, de magnifiques fleurs en casque dont la couleur varie du bleu foncé au bleu violacé. L’aconit n’a pas oublié de se faire beau. Mais ses pièces florales sont trompeuses : ce que l’on prend hâtivement pour des pétales ne sont en fait que des sépales, dont le plus volumineux accorde à cette fleur vue de profil une ressemblance très nette avec celui d’une antique Athéna casquée, d’où le surnom de casque de Minerve qu’on lui voit parfois porter. Cet attribut guerrier est renforcé par les pétales de l’aconit : si la plupart sont réduits à l’état d’écailles minuscules, deux d’entre eux, dissimulés sous le casque, adoptent la forme typique de pistolets de l’ancien temps. Main de fer dans un gant de velours ? C’est un peu l’impression que tout cela procure. Puis vient la fructification, assez semblable à celle de l’ancolie, autre magnifique renonculacée : trois follicules longilignes réunis au sommet d’un pédoncule finissent, quand il est temps, par s’entrouvrir longitudinalement à la manière d’une gousse de haricot. Je ne sais pas vous, mais ça me fait étonnement penser à une bouche aux crocs grimaçants, ce qui surajoute au terrifiant profil de l’aconit. Mais cela n’est jamais que le fruit de mon imagination. N’est-ce pas ?

« Malgré la beauté de leurs fleurs, ces plantes ont quelque chose qui repousse la main prête à les cueillir. Leur odeur virulente et nauséabonde, leur feuillage velu, teint d’un vert lugubre, nous avertissent de les éviter »13. Il est exact que l’ensemble de la plante dégage une odeur fétide et vireuse comme si elle signalait par ce message olfactif sa potentielle toxicité (elle partage cette singularité avec bien d’autres plantes tout aussi toxiques : belladone, datura stramoine, hellébore noir, ciguë, etc.).

Si l’aconit napel est capable d’évoluer à haute altitude (3000 m et plus), c’est beaucoup plus rarement qu’on le trouve au-dessous de 500 m, bien qu’il me soit arrivé d’en rencontrer quelques spécimens isolés à Provins, petite ville seine-et-marnaise dont l’altitude est comprise entre 86 et 168 m. En tous les cas, les sites où je les ai vus correspondent bien aux habituels lieux de vie qu’affectionne cette plante : en bordure de chemin et de ruisseau. Mais il sait ne pas de contenter que de cela, sa grande attraction pour l’humus lui faisant rechercher des sites qui en sont abondamment pourvus, tels que les prairies alpines, les bordures de fossé, les marécages pourvoyeurs d’azote, les haies humides et ombragées, les aulnaies, etc., et tout cela aussi bien en Europe centrale que méridionale.

Alors que cette plante est devenue plus rare dans la nature, elle a parallèlement tendance à venir peupler, tout comme les daturas, les plates-bandes florales, agrémentant les espaces verts urbains, comme je l’ai pu voir à Lyon en 2008, ce qui n’est pas exactement le comble de la prudence, ce type de lieu ne seyant pas à l’aconit qui les préfère « austères et sauvages ; sa superbe attitude, son feuillage noirâtre, vernissé, d’une odeur virulente, le sombre azur de son casque, tout cela est en harmonie avec la nudité des rochers, avec la colère du torrent »14. Mais qui remarque l’aconit en ville ? N’est-elle pas peuplée de dangers pires encore face auxquels l’aconit s’efface ?

L’aconit napel en phytothérapie

L’aconit napel est connu pour être une plante à alcaloïdes. Généralement, une fois que l’on a dit ça, on n’en dit pas davantage, sans doute parce que, comme l’avait souligné Fournier, « la nature exacte des principes chimiques du napel reste l’objet de discussion et ce que l’on en sait n’explique qu’imparfaitement les propriétés de la plante »15. Et encore disait-il cela dans les années 1940. Un siècle plus tôt, et en deux temps, l’on parvenait à isoler un principe actif habituellement connu sous le nom d’aconitine qui semble être constitué de deux substances amorphes dont l’une est insoluble (l’aconitine amorphe) et l’autre soluble (la napelline), toutes deux isolées en 1833, et d’une autre substance, l’aconitine cristallisée extraite six ans plus tard. A cette « aconitine » s’additionnent vraisemblablement d’autres alcaloïdes (homonapelline, aconine, isoaconine, etc.) dont l’identité et les noms, variables, ne facilitent pas la juste identification et, in fine, l’exacte activité au sein de la plante, d’autant que la proportion d’aconitine dans l’aconit peut varier de 0,30 à 2 %. Heureusement, au milieu du XIXe siècle, la séparation de cet alcaloïde amena la culture en grand de l’aconit napel, dans le but d’en extraire industriellement l’aconitine. Au même dosage, elle est beaucoup plus fidèle que l’extrait, la teinture ou encore l’alcoolature d’aconit. En revanche, l’aconit n’est pas réductible à sa seule aconitine, et cette dernière, considérée isolement, ne recouvre pas exactement l’intégralité des propriétés de la plante fraîche entière.

La découverte de l’aconitine fut donc l’occasion de repousser un peu d’anciennes préparations pour lesquelles de complexes calculs ne permettaient pas toujours de savoir quelle quantité de principe actif elles contenaient, d’autant plus que ces compositions magistrales buttaient contre un ensemble de contingences bien réelles : la pharmacodynamie de ces préparations était, en effet, très instable. Cela s’explique par différents facteurs qu’il est utile de rappeler ici, puisque nous les abordons de même qu’en aromathérapie : je veux parler des chémotypes. Dans la nature, la saison (par exemple, en automne, le taux d’alcaloïdes présent dans les tubercules de l’aconit napel s’appauvrit), l’état végétatif de la plante, sa localité, son exposition à la lumière (adret/ubac) ou aux pathogènes, les sous-espèces, etc., peuvent inférer sur le profil biochimique de tel ou tel aconit. C’est ainsi que, empiriquement, l’on est parvenu à établir un certain nombre de « lois » :

- L’aconit d’altitude est plus toxique que celui qui pousse en plaine ;

- L’aconit septentrional est moins virulent que son confrère méridional ;

- L’aconit sauvage est plus efficace que l’aconit cultivé (cette « loi » fut battue en brèche ; si Cazin soutenait cela, Roques fit la remarque que la culture n’avait pas d’effets plus significatifs que l’état sauvage de la plante) ;

- La concentration en alcaloïdes s’échelonne de haut en bas et grandit plus on va des fleurs (+) aux racines (+++), tout en passant par le feuillage (++). On s’entend effectivement pour considérer les tubercules et les radicelles adjacentes comme la partie de la plante où les tissus sont les plus riches en alcaloïdes, ce qui se peut comprendre si l’on conçoit que la racine est le cerveau de la bande. On est même allé jusqu’à soutenir que le tubercule mère – celui qui porte la tige fleurie – était bien davantage gorgé d’alcaloïdes que ses tubercules filles, mais comme l’inverse s’est également avéré, cette « loi » n’en est donc pas une.

Ensuite, il est tout à fait possible que le moment de la récolte, les conditions de dessiccation (si il y a lieu), de préparation16 et de conservation puissent influer sur les taux d’alcaloïdes mesurables, « si bien que les doses mortelles peuvent s’échelonner dans la proportion de 1 à 40 en corrélation avec ces différents facteurs » !17.

Ainsi, à partir de l’isolement de l’aconitine, on s’est plus volontiers détourné des préparations magistrales faisant appel à la seule plante fraîche, le totum. Mais c’est ne pas savoir que le même principe s’applique à des aconitines de diverses provenances…

Que nous reste-t-il à dire après que l’aconitine ait pris toute la place ? Peu de choses. A peine sait-on que l’aconit contient d’autres substances périphériques telles que des glucosides flavoniques, de la proto-anémonine, de l’acide citrique, de la fécule ou encore du potassium. Il faut dire que l’abandon progressif de l’aconit en tant que plante médicinale dans le courant du XXe siècle y est pour beaucoup dans le peu de cas que l’on a fait de lui, et des études subséquentes : qui paierait pour étudier une plante qu’on n’utilise (presque) plus en médecine ? Aujourd’hui, l’aconit est rangé, pour ses seules racines, dans la liste B des plantes médicinales de la pharmacopée française, « dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu ». D’ailleurs, la seule préparation magistrale à base d’aconit présente au Codex se trouve être la méthode permettant la fabrication de la teinture-mère d’aconit napel destinée aux préparations homéopathiques, non concernées par les principes actifs au sens où on l’entend habituellement. En lecture libre ici.

Propriétés thérapeutiques

- Analgésique, antalgique

- Sédatif, stupéfiant, modérateur puissant de la sensibilité, décongestionnant, antirhumatismal

- Stimulant des sécrétions biliaires, salivaires (apéritif), sudorales (sudorifique), bronchiques, rénales (diurétique) et intestinales

- Laxatif

- Vasoconstricteur à faibles doses (c’est l’inverse à doses plus soutenues), ramène la circulation sanguine à son cours normal (la stimule quand besoin est) tout en augmentant la tension sanguine

- Rubéfiant, vésicant

- Fondant des tumeurs cancéreuses et squirrheuses (c’est-à-dire dures et non dolentes)

Usages thérapeutiques

On pourrait les résumer aux deux mots inflammation et douleur. Mais entrons dans le détail, car exposer l’éventail des pouvoirs de l’aconit napel vaut largement le détour dès lors qu’on a mis un peu en retrait l’image faussée de la plante dont ne se serviraient que les empoisonneurs.

- Troubles de la sphère respiratoire : chaud et froid, refroidissement (avec crampes et fièvre), congestion pulmonaire, angine, grippe, laryngite, laryngite aiguë, laryngo-trachéite, amygdalite, coqueluche, toux rebelle, sèche, quinteuse, asthme nerveux, bronchite aiguë, catarrhe pulmonaire aigu, fièvre catarrhale, éruptive, intermittente

- Troubles locomoteurs : rhumatisme (articulaire, musculaire), arthrose, douleur goutteuse, névralgie (dont sciatique), tophus arthritique, séquelles d’hémiplégie, paralysie, courbature, point de côté, pleurodynie, névralgie intercostale, ostéodynie

- Affections cutanées : dartre invétérée, nodus, concrétion, tumeur squirrheuse, ulcère (rebelle, gangreneux, phagédénique), ulcération vénérienne, syphilide, prurigo, gale opiniâtre, vermine, contusion

- Troubles de la sphère gynécologique : aménorrhée, prurit vulvaire, névralgie du col de l’utérus

- Troubles de la sphère auriculaire : otorrhée, otalgie, paracousie, surdité

- Troubles de la sphère oculaire18 : iritis, zona ophtalmique, névralgie sus-orbitale, amaurose, nyctalopie (incroyable ! Un truc de loup ! ^.^)

- Céphalalgie nerveuse, migraine, névralgie faciale, névralgie trigéminée

- Engorgement et obstruction abdominales

Note : malgré les critiques, l’homéopathie a fort bien fait de se pencher sur l’aconit, car avec le remède Aconitum napellus, elle tient là un indispensable de la trousse homéopathique. Au XIXe siècle, ce médicament officinal était déjà prescrit pour toutes les manifestations que causent l’aconit en cas d’ingestion accidentelle et massive, c’est-à-dire sa pathogenèse : le remède homéopathique combat donc ce que la plante est censée provoquer par intoxication. Et sur ce point, on peut dire que l’aconit n’y va pas par quatre chemins : angoisse mortelle, anxiété, crise de panique, altération du sommeil, hyperthermie et frisson du coup de froid, en particulier lorsque ces affections surviennent avec soudaineté et brutalité. Certains médecins romains préconisaient déjà son usage modéré contre les cauchemars et autres épisodes perturbants (mais s’agit-il seulement de l’aconit ?).

Modes d’emploi

- Alcoolature de feuilles.

- Teinture alcoolique de feuilles fraîches ou sèches.

- Teinture de racine (contenant à peine 0,10 g d’aconitine pure dans 10 gouttes).

- Extrait alcoolique ou aqueux des racines et des feuilles (0,01 à 0,05 g par jour).

- Aconitine pure.

- Poudre de racine.

- Pommade : poudre de racine ou extrait mêlé à de l’axonge.

- Sirop d’aconit.

- Cataplasme de feuilles fraîches contuses.

- Compresses : 16 g de teinture dans 120 g d’eau de rose. Imbiber un linge de ce mélange, que l’on applique localement par la suite.

Note 1 : en ce qui concerne l’aconitine pure, la dose maximale à prendre en plusieurs fois au cours d’une durée de 24h00 ne doit pas excéder ¼ à ½ mg, par granule d’un dixième de milligramme. Au sujet des autres préparations à destination interne, la littérature est particulièrement prolixe, principalement sur la question des quantités apparaissant très variablement, sans qu’on comprenne bien ce qui explique de si fortes dissemblances. Par exemple, j’ai relevé les posologies suivantes :

- 5 grains d’extrait toutes les deux heures ;

- 1 à 2 gros de poudre de racine par jour ;

- ½ gros d’extrait par jour.

Sachant qu’un grain vaut 0,053 g et qu’un gros 3,816 g, les calculs sont vite faits… L’on décidera de tout cela que les trois posologies ne sont pas exactement équivalentes et que la dernière paraît disproportionnée. Il faut savoir raison garder, opérer par cures brèves de quantités fractionnées en petites unités, puisque l’on sait bien que « l’administration massive du médicament présente le maximum d’inconvénients et le minimum d’efficacité »19.

Note 2 : au sujet des applications cutanées de l’aconit, il faut veiller à ce que les zones du corps qui vont les accueillir soient exemptes de toute écorchure par laquelle les principes actifs dangereux de l’aconit pourraient pénétrer. De plus, souvent répétée, cette action peut mener à une rubéfaction douloureuse du tissu cutané.

Précautions d’emploi, contre-indications, autres informations

- Récolte : celle des feuilles se déroule peu de temps avant la floraison. Elles peuvent s’employer fraîches pour en confectionner une teinture ou bien sèches, à condition d’opérer promptement, bien qu’en cet état elles perdent beaucoup de leur activité. Pour leur garantir une action optimale et pérenne, il faut les sécher de telle manière qu’elles conservent une belle couleur verte. Mais même dans ce cas, il est préférable d’en user dans l’année et de les remplacer à la suivante. Quant aux tubercules, on peut procéder à leur arrachage au tout début de l’automne (parfois même fin août/début septembre selon les localités) ou bien au printemps. Leur séchage délicat se déroulera à l’ombre. La conservation de cette matière médicale peut s’avérer malaisée, sachant qu’elle peut être infestée par une teigne insensible à la virulence de l’aconit.

- Incompatibilité : elle a été constatée avec l’iode, l’arsenic et la plupart des tanins.

- Antagonismes : ils sont assez nombreux. Voici quelles sont les substances concernées : l’opium, la belladone, la digitale, la térébenthine, l’éthanol, l’ammoniaque et l’éther.

- Il ne faut pas être grand clerc pour affirmer, sans risque de se tromper, que l’aconit est contre-indiqué chez l’enfant et la femme enceinte. On l’interdira de même en cas de pneumonie, d’infection purulente et d’érysipèle.

- Toxicité : on a redouté un phénomène cumulatif dans le temps, même en prenant de très faibles doses d’aconit. A ce sujet, pas d’inquiétude à avoir puisque l’aconitine est relarguée par l’organisme assez rapidement. Non, ce qui a été le plus à craindre, c’est l’intoxication aiguë, résultant d’une horrible méprise au mieux, au pire d’une réelle volonté d’empoisonnement (meurtre, suicide). Aiguë, oui, au sens du mot anglais sharp, toxicité précise et ciblée s’il en est, que d’aucuns ont bien voulu nuancer, arguant qu’une intoxication ponctuelle se dissipe au bout de quelques heures. Écoutons Cazin : « La racine prise dans mon jardin, et que j’ai mâchée pendant une ou deux secondes, ne m’a laissé, après une excrétion salivaire assez abondante, qu’un léger engourdissement dont la durée, avec diminution graduelle, n’a été que de 15 à 20 mn. Porté en petites quantités dans l’estomac, l’aconit n’y produit pas d’effets sensibles »20. Voilà qui aurait assurément fait bondir Joseph Roques qui s’offusquait en son temps que quelques-uns « prétendent qu’on le mange sans inconvénient en Pologne, en Russie, et même en Angleterre. En nous élevant contre la témérité de semblables témoignages, nous recommandons d’écarter avec soin cette plante des jardins potagers »21 et de les dédier à la culture du seul vrai navet, inoffensif celui-là. La position de Roques n’est pas celle d’un alarmiste, même s’il est vrai qu’on ne voit en aucun endroit de son œuvre une référence aux vertus thérapeutiques de l’aconit, apparemment trop dangereux pour seulement oser en parler, un peu à la manière de Desbois de Rochefort, parfait reflet de la pusillanimité de son temps, plus prompte à nous révéler qu’un « dixième de grain tue un moineau avec la rapidité de l’éclair »22. N’est pas casque de Jupiter qui veut non plus ! Il ne me reste plus qu’à rendre compte de l’ensemble des symptômes relatifs à une intoxication à l’aconit : à la lecture de ce qui vous attend, vous pourrez vous dire – une fois achevée – que c’est beaucoup voire trop, mais sachez dès à présent que j’ai condensé et limité ces informations aux traits les plus marquants. Tout d’abord, dans le pire des cas, la mort peut survenir 30 à 45 mn après l’ingestion d’une dose létale dont nous avons bien vu qu’elle ne faisait pas consensus. On lit souvent, que pour l’être humain, elle se situe entre 3 et 5 g de teinture, 2 à 4 g de racine fraîche. Mais avant de parvenir à une issue aussi fatale, l’intoxiqué en voit de toutes les couleurs, et passe par toute une série d’effets dont voilà le recensement : picotements, sensation de brûlure et d’engourdissement des lèvres (qui peuvent bleuir…), suivis d’un engourdissement de la langue, alors que les picotements se propagent à l’ensemble du visage dont la peau peut donner la sensation de se rétracter. La gorge se serre, la salivation devient de plus en plus abondante, les pupilles se dilatent, les oreilles s’obstruent. L’anxiété s’accroît, se double d’une angoisse de plus en plus forte ; cette grande tension psychique s’accompagne d’une peur mortelle et de la sensation d’être en train de mourir de froid, que le sang se glace dans les veines. Et pour cause : la respiration ralentit, la faiblesse et l’irrégularité du pouls signalant un affaiblissement cardiaque. Une agitation se produit dans le cœur, animé de maux violents, que l’on croise aussi dans le tube digestif, secoué de nausée, de diarrhée, de vomissement et de flux dysentérique, tandis qu’une sensation de chaleur au creux de l’estomac est le signe de l’inflammation qui y a cours. Alors qu’une céphalalgie abat de violents coups sur la tête de l’intoxiqué, les spasmes vont croissant et atteignent leur apex vers minuit (ce qui renforce, si besoin était, les liens obscurs de l’aconit avec l’univers de la nuit, du froid et de la mort). Le malheureux peut alors tomber en syncope ou en lipothymie, entrer dans une forme de prostration ou de léthargie sans sommeil, qui se conclut, la paralysie grandissante aidant, par le blocage du centre respiratoire, le coma puis la mort. Outre l’ultime phase comateuse, il faut savoir que l’intoxiqué conserve la conscience de tout ce qui lui arrive jusqu’à la fin ou presque ! L’ensemble des phénomènes causés par une intoxication par l’aconit semblent pouvoir être mis sur le compte de l’aconitine : localisée à la moelle épinière tout d’abord, son action, qui tend à augmenter les propriétés motrices, finit par les ébranler et déterminer une paralysie des nerfs moteurs, sensitifs et sécréteurs. Pour finir, il importe de connaître qu’un simple frôlement de la plante fraîche est susceptible de causer une dermatite de contact, et même un début d’intoxication. D’aucuns prétendent que cela est capable, d’après ce que j’ai pu lire, de mener jusqu’au délire. Là encore, je ne sais trop quoi en penser, hormis le fait que l’action toxique de l’aconit napel demeure variable et très inégal, ce qui oblige à prendre des pincettes avec lui. Sachons, pour en terminer là, qu’une intoxication à l’aconit n’est pas irrémédiable, un lavage gastrique et l’administration du charbon actif pouvant amender l’économie de la plupart des principes mortifères qui la malmènent.

- Autres espèces : – à fleurs jaune pâle : l’aconit tue-loup (A. vulparia), l’aconit anthore (A. anthora) ; – à fleurs panachées de blanc et de violet : l’aconit chamarré (A. cammarum) ; – à fleurs violacées : l’aconit panaché (A. variegatum), l’aconit paniculé (A. variegatum ssp. paniculatum), l’aconit des Pyrénées (A. variegatum ssp. pyrenaicum), l’aconit féroce (A. ferox), l’aconit du Portugal (A. pyramidale), l’aconit de Carmichaël (A. carmichaelii), l’aconit de Störck (A. x stoerkianum : il s’agit d’un hybride de napellus et de variegatum). Il en existe beaucoup d’autres dont bien d’entre eux appartiennent au continent asiatique, dans sa partie exclusivement nord. On estime que la moitié des espèces d’aconits sont chinoises.

_______________

- Ovide, Métamorphoses, Livre VII.

- Jean-Baptiste Porta, La magie naturelle, p. 214.

- Jean-Luc Hennig, Dictionnaire littéraire et érotique des fruits et légumes, p. 463.

- Ovide, Métamorphoses, Livre VII.

- Émile Gilbert, La pharmacie à travers les siècles, p. 69.

- Walafrid Strabo, Hortulus, p. 30.

- Pedro Palao Pons, Les mystères des poisons de l’Antiquité à nos jours, p. 44.

- Jean-Baptiste Porta, La Magie naturelle, p. 158.

- Ibidem, Préface p. XII.

- Jean-Marie Pelt, Les nouveaux remèdes naturels, p. 47.

- Louis de Desbois de Rochefort, Cours élémentaire de matière médicale, Tome 2, p. 242.

- François-Joseph Cazin, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, p. 13.

- Joseph Roques, Phytographie médicale, Tome 2, p. 487.

- Ibidem, p. 469.

- Paul-Victor Fournier, Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France, p. 43.

- Généralement, on s’entend pour affirmer, sans hésitation, que la dessiccation et la cuisson amoindrissent de beaucoup le caractère virulent de la plante fraîche. Mais s’il y a beaucoup d’alcaloïdes au départ, il n’en demeure pas moins qu’il y en aura toujours plus à l’arrivée, relativement à une plante fraîche initialement bien moins fournie.

- Paul-Victor Fournier, Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France, p. 41.

- D’après Anne Osmont, « la graine de l’aconit, distillée, donne une huile excellente pour la vue » (Anne Osmont, Plantes médicinale et magiques, p. 81).

- Henri Leclerc, Précis de phytothérapie, p. 315.

- François-Joseph Cazin, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, p. 10.

- Joseph Roques, Phytographie médicale, Tome 2, p. 475.

- Ibidem, p. 470.

© Books of Dante – 2021