Synonymes : sorbier des oiseleurs, sorbier des grives, arbre à grives, cormier des chasseurs, arbre des sorciers, sorbier sauvage, frêne sauvage, frêne des montagnes, allier, thymier, cochène, etc.

Le nom même de sorbus, mot latin, est d’origine incertaine. Chez les Romains, le sorbier était connu, puisqu’il était cultivé comme arbre fruitier, mais également comme matière médicale, principalement à destination des affections d’origine gastro-intestinale (nausée, diarrhée, dysenterie). Pline et Serenus Sammonicus avaient conscience de sa valeur astringente, propre à « resserrer le ventre », de même que Dioscoride qui fait apparaître, au chapitre 135 du premier Livre de la Materia medica, ce qu’il est convenu d’appeler un cormier, et dont il dit que les baies non mûres et séchées au soleil sont particulièrement astringentes : on peut les moudre et en absorber la poudre ou bien les cuire en décoction à la recherche des mêmes effets. Il s’agit probablement là du sorbier domestique (Sorbus domestica), espèce d’origine méditerranéenne que la culture a répandu au fil des siècles dans différentes régions françaises (Centre, Ouest, etc.) durant le Moyen-Âge.

Il est assez souvent dit que l’époque médiévale est faste envers le sorbier. Je n’ai pas exactement déniché quoi que ce soit qui aille véritablement dans ce sens au cours des lectures effectuées à ce propos. Il apparaît nettement dans le Physica d’Hildegarde de Bingen sous le nom allemand de Spirbaum, mais pour bien peu de raisons, car selon l’abbesse, il ne vaut pas grand-chose pour le bien-portant, et encore moins pour le malade. Ce qui m’a paru intéressant, c’est ce que dit Hildegarde dans son bref paragraphe : « dans son éclat, il est l’image de faux-semblant » (1). Comment interpréter ces paroles laconiques et quelque peu sibyllines ? Peut-être par le fait que le sorbier se signale à notre attention par une phase de mûrissement de ses fruits qui mettent le feu à l’arbre. Si le regard, stimulé par cette flamboyance, aiguise l’appétit, force est de reconnaître qu’il ne peut en aucun cas être apaisé et comblé par ce fruit, cette sorbe acerbe, acide et amère. Le sorbier a au moins l’avantage de tenir longtemps à la disposition des oiseaux ses grappes de sorbes, une caractéristique qu’il porte dans une fraction de son nom latin, aucuparia. Il est construit par l’union d’avis, « oiseau » et de capere, « attraper », ce qui tient au fait qu’on s’est souvent servi des baies de cet arbre comme appât pour capturer les oiseaux. Dans ce cas, on le dit « des oiseleurs ». Et comme il est effectivement très recherché des oiseaux (grives, merles, coqs de bruyère…), auxquels il offre une nourriture providentielle à l’entrée de l’hiver, on le dit aussi « des oiseaux », lesquels, en consommant ses baies, assurent la dispersion de l’espèce.

« Là où poussent les sorbiers, les druides ne sont jamais loin », disait-on proverbialement au Pays de Galles. En effet, comme le souligne Cazin, « le sorbier jouait un rôle important dans les mystères religieux des druides » (2). C’est l’arbre de la magie druidique, l’arbre par excellence. Avec du bois de sorbier, les druides allumaient ce que l’on appelle le feu druidique, qui était accompagné d’incantations afin de demander protection. La fumée dégagée par la combustion du bois de sorbier était elle-même considérée comme protectrice. C’est, du moins, ainsi qu’elle était envisagée lorsque certains druides, les Vates, procédaient à des rituels divinatoires. La fumée était alors censée écarter les influences à même de perturber le bon déroulement de l’oracle, ce qui, en soi, est tout à fait logique, puisque, parmi les oghams, il s’en trouve un taillé dans du bois de sorbier : Luis (ᚂ). Le sorbier apparaît donc ici comme support et protecteur de la « parole » oraculaire. De plus, le sorbier est, avec l’if et quelques autres, de ces essences d’arbres dont on utilise volontiers le bois pour y confectionner tout un set d’oghams.

Comme nous l’explique Julie Conton, le mot anglais désignant le sorbier est rowan. Selon elle, on peut le mettre en relation avec le nordique runa, duquel découlent le mot rune, mais aussi ceux de secret, de murmure et de charme. Il semblerait donc que l’ogham Luis ait une forte accointance avec le domaine de la magie chez les Celtes, rappelant assez les prérogatives d’un autre ogham, celui du peuplier, Eadha (ᚓ). Avec Luis, il est effectivement question d’incantations, du pouvoir des mots, en particulier celui des oghams. Il nous renseigne sur la portée et l’impact des mots et des paroles, sur ce qu’ils peuvent représenter de médisant, qu’on attaque ou qu’on soit attaqué. Luis permet donc de prendre en compte la manière dont on use des mots, selon l’intention qui est placée en eux. Au même mot, il peut exister au moins deux charges diamétralement opposées, mais il est aussi deux sortes de « feux » que Luis place en exergue, unis par la même dimension qu’est le pouvoir des mots, mais qui s’exprime différemment : tout d’abord, le langage, le verbe, représentant ce qui est communiqué et la manière de le communiquer ; cette éloquence, plus évidente, extérieure, passe pour l’aspect Yang de Luis, dont le Yin concerne aussi le pouvoir, voire même la puissance, de nature magique, ésotérique même ; il s’agit là du premier feu dont nous avons parlé, de nature interne, cachée et secrète.

« L’ogham du sorbier est en rapport avec le juste discernement, la discrimination, la perspicacité, l’analyse claire et pertinente des choses » (3). Il met donc en garde contre les tentations du doute, de l’illusion et de l’incertitude. Par ailleurs, le sorbier, selon le prisme de l’ogham, a aussi d’autres valeurs symboliques : la vitalité, la longévité, la santé, l’éternelle jeunesse et l’immortalité, rappelant en cela que le Dagda plongeait dans son chaudron magique des baies de sorbier, nourriture divine, manne céleste, ce que ne contredit pas la valeur fulgurante – parce que génératrice et fécondatrice – du sorbier, que nous avons justement dit lié au feu.

Le passé religieux et magique du sorbier est relativement riche, ne serait-ce que par l’étroite relation que les Celtes entretinrent avec lui. Comme souvent, certaines caractéristiques d’ordre sacré finissent par se diluer dans la sphère profane, ce qui explique la présence du sorbier dans bien des croyances, non seulement inféodées au monde celte, mais aussi germano-scandinave. Si l’on recense l’ensemble de ces croyances, l’on se rend compte qu’une grande place est accordée au rôle protecteur du sorbier sur les personnes et les animaux. C’est ce qui a fait dire que le sorbier est un arbre réputé contre les sortilèges. En bien des contrées d’Europe, le sorbier est protecteur du bétail. C’est ainsi qu’en Finlande, une nymphe du nom de Pihlajatar assure la félicité des troupeaux selon le Kalevala. Dans les champs, les bergers sont souvent armés d’un bâton de sorbier, auquel on attribue de grandes vertus magiques. Plantant leur bâton au beau milieu du troupeau qui paît dans le champ, les pâtres psalmodient alors des prières de protection à son bénéfice (Estonie). La coutume de « frapper » la vache ou le jeune bétail avec une baguette de sorbier se rencontre en Estonie, en Suède, ainsi qu’en Allemagne. Dans ce dernier pays, en Westphalie, au premier mai, « on coupe la première branche [de sorbier] sur laquelle est tombé un rayon de soleil » (4), et c’est avec elle qu’on « frappe » le bétail. Le terme « frapper » est intéressant, et ne me semble, ici, en aucun cas péjoratif. En effet, selon Angelo de Gubernatis, « la branche de sorbier est le symbole de la foudre, laquelle, d’après la légende védique, aurait apporté le feu sur la terre, en le communiquant à certains arbres privilégiés sur lesquels elle tomba, non pas pour les détruire, mais pour s’y cacher » (5). Aussi, planter cet arbre autour des fermes et des étables était censé porter chance car il écartait la foudre. Le sorbier était suspendu dans les étables et les maisons « pour empêcher l’entrée du dragon qui vole » (6). Le dragon qui vole ? Ce me semble être une métaphore pour considérer la foudre… Sachant son caractère générateur et fécondateur, l’on peut émettre l’hypothèse que les paysans « frappaient » leur bêtes avec une branche de sorbier, non seulement pour les protéger, mais aussi pour garantir une bonne santé à leurs troupeaux. Par exemple, en Allemagne, on barattait parfois le beurre avec une branche de sorbier, cela était censé garantir la réussite de l’opération.

En Écosse, on faisait subir aux moutons un curieux rituel : chacun d’eux devait passer dans un cerceau de bois de sorbier. Cela représentait un rite propitiatoire, puisque, pensait-on, cela permettait au troupeau d’être préservé autant des maladies que des accidents. Ce rituel se déroulait le premier mai de chaque année. Il a donc un rapport avec le soleil, la forme circulaire du cerceau semblant le suggérer. Soleil qui, comme l’on sait, est générateur et fécondateur, tout comme la foudre, raison pour laquelle, selon des croyances scandinaves, le sorbier était consacré au dieu Thor, et à Jupiter, porteur de foudre, dans le monde romain de l’Antiquité.

En Scandinavie (qui est un territoire conséquent, puisqu’il comprend la Suède, la Norvège, le Danemark et, plus à l’ouest, l’Islande), ainsi qu’en Écosse, le sorbier était souvent utilisé pour repousser les influences malignes. C’est ainsi que la traverse des manteaux de cheminée était taillée dans du bois de sorbier, afin de détourner les maléfices des habitations qui en étaient nanties. Hors de chez eux, les habitants voyageaient accompagnés d’un bâton de sorbier censé les protéger des mauvaises rencontres. Un morceau de sorbier suspendu au cou avec un fil rouge (Écosse) ou un collier de baies sèches avait la même vertu. D’autres amulettes avaient le pouvoir de se prémunir de la noyade et de tout autre danger lié à l’eau.

Enfin, selon des superstitions scandinavo-germaniques, il est dit que le sorbier est un arbre funéraire, à l’instar du cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). C’est pourquoi, il est planté dans les cimetières pour au moins deux raisons : protéger les défunts et empêcher les morts de sortir de leur tombe (Écosse, Angleterre).

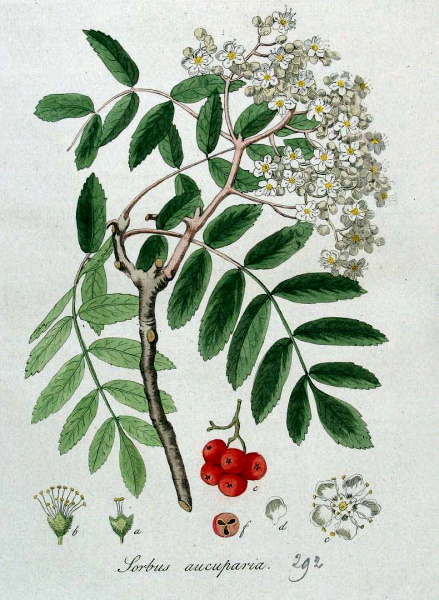

Contrairement au cormier qui est un grand arbre d’une vingtaine de mètres, le sorbier, parfois arbuste, de plus en plus rabougri qu’on s’élève en altitude, est généralement un arbre de taille très moyenne, une dizaine de mètres représentant le plus souvent son gabarit habituel. Ses branches, longues et parfois réclinées, portent dans leur état juvénile une écorce brun rougeâtre, qui tourne couleur de cendres avec l’âge, marquée de petites stries lenticulaires blanchâtres et longitudinales. Il arbore des feuilles alternes et composées d’un nombre impair de folioles (11, 13, 15, 17). Tout d’abord vert clair, elles virent au rouge une fois l’automne installé.

Des corymbes de fleurs blanc crème, blanc sale, plats et touffus, s’épanouissent entre avril et mai. Avant de profiter aux oiseaux par sa fructification, le sorbier sert le gîte et le couvert aux petits insectes volants qui viennent chercher dans ses fleurs une abondance de nectar. Puis les grappes de sorbes incendient l’automne par leurs teintes rouges, corail, orange vif : l’on peut dire qu’elles se donnent à voir, malgré leur petitesse (globuleuses, elles ne sont pas plus grosses qu’un pois, tandis que les cormes ressemblent à de petites poires de 3 cm de hauteur, peintes d’un jaune piqueté de brun rougeâtre).

Dépassant rarement une durée de vie d’un siècle, le sorbier est une essence spontanée des bois, sous-bois, forêts clarifiées de l’hémisphère nord (Europe, Asie septentrionale), sur sols de préférence calcaires, humides, tempérés à assez froids. Il est cependant intégralement absent de la région méditerranéenne où se déploie son cousin le cormier.

Le sorbier en phytothérapie

Bien que cet article se concentre principalement sur le sorbier des oiseaux, sachons que l’ensemble des arbres du genre Sorbus se valent plus ou moins en phytothérapie. On peut donc substituer l’un à l’autre :

- Le sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia),

- Le cormier (Sorbus domestica),

- L’alouchier (Sorbus aria),

- L’alisier (Sorbus tormentalis).

Seuls les n° 1 et 2 sont, à proprement parler, des sorbiers. La partie végétale qui offre la meilleure efficacité thérapeutique, ce sont les baies de ces arbres, mais les fleurs et les feuilles sont parfois citées comme matière médicale (ces dernières contiennent du tanin, de l’amygdaline, ainsi qu’une essence aromatique ; de plus, dans les fleurs, on trouve de la triméthylamine ce qui leur confère un parfum peu avenant que l’on retrouve dans les fleurs d’aubépine). Si l’on en sait peu sur ces dernières qui ont été visiblement peu étudiées, il est plus aisé d’en dire davantage au sujet des baies du sorbier (= les sorbes) et du cormier (= les cormes).

Les baies sont constituées de tanin, de différents acides (citrique, malique, tartrique, vinique, succinique, sorbique et parasorbique), de pectine, de vitamines (C, provitamine A), de cire, de carotine, d’octite. Un pigment teint en rouge orangé la peau des sorbes bien mûres. Dans la plus grande partie, ces baies contiennent surtout des sucres ou matières apparentées, dont certains qu’on connaît bien : du glucose, du dextrose et du lévulose. Mais il est surtout question d’une substance, la sorbine (proche du mannitol, elle porte aujourd’hui le nom de sorbitol). Enfin, comment ignorer cette curieuse substance, la sorbine, sur laquelle on est loin d’être d’accord, puisque, alors que le docteur Leclerc disait d’elle qu’elle est un sucre cristallisable non fermentescible, le docteur Cazin expliquait, lui, que lorsque les fruits du sorbier des oiseaux, à l’état d’ultime maturité, étaient bien écrasés, l’on obtenait un jus qui, tout aussitôt, entrait en fermentation. Plus précisément, au sujet de la seule sorbine, Cazin affirmait que cette substance est analogue aux sucres, « dont elle diffère en ce qu’elle ne produit pas la fermentation alcoolique » (7).

Mystère et étrangeté du sorbier dont on n’oubliera pas le titre que lui décerna Hildegarde : image du faux-semblant…

Propriétés thérapeutiques

- Astringente (baie non mûre), antidiarrhéique

- Laxative (baie bien mûre ?)

- Purgative légère (feuille)

- Diurétique

- Pectorale (feuille)

- Emménagogue

- Antiscorbutique

Usages thérapeutiques

- Troubles de la sphère gastro-intestinale : diarrhée, dysenterie, dysenterie chronique, flux intestinaux rebelles chez le tuberculeux et le vieillard, nausée, autres « maux d’estomac »

- Troubles de la sphère pulmonaire : maux de gorge, enrouement, extinction de voix, toux, bronchite, catarrhe pulmonaire

- Troubles de la sphère vésico-rénale : dysurie, strangurie, colique néphrétique, insuffisance rénale, lithiase rénale, rhumatismes et leurs douleurs, goutte

- Troubles de la sphère circulatoire : artériosclérose, hémorroïdes

- Leucorrhée

- Diabète

- Muguet

Modes d’emploi

Les fruits du sorbier et du cormier obéissent aux mêmes règles que les nèfles et les coings. Leur astringence « est si prononcée avant maturité qu’ils resserrent les lèvres lorsqu’on les goûte » (8). Astringents donc, et styptiques. C’est pourquoi ces baies requièrent de subir le blettissement et/ou la cuisson avant d’envisager d’en faire un usage thérapeutique. Après que l’étape de la maturation en elle-même soit passée, il est vrai que cela ne suffit pas toujours pour attendrir ces fruits : cette « coction » par le gel peut y pourvoir, ce qui a pour effet de les amollir et de leur conférer une saveur acidulée. A ce stade-là, on a deux options possibles : les utiliser immédiatement ou bien les faire sécher pour plus tard. Mais il est tout à fait permis d’user strictement de sorbes et de cormes mûres, c’est-à-dire tout juste tombées de l’arbre. Nul besoin d’aller se rompre le cou en gravissant les cimes altières du cormier, c’est peu utile ; avec le sorbier, c’est moins problématique, ses fruits étant plus accessibles. Et je ne crois pas qu’on viendra vous disputer votre récolte, tant ces fruits, même mûrs, restent âpres, amers, acides et durs à mâcher. A moins qu’une grive gourmande ne passe par là…

- Décoction de baies sèches.

- Infusion de baies sèches (qu’on peut réduire en poudre).

- Sirop de jus frais.

- Extrait fluide.

- Marmelade de fruits mûrs.

Précautions d’emploi, contre-indications, autres informations

- Récolte : cormes et sorbes peuvent se cueillir ou se ramasser dès la fin du mois d’août, ainsi qu’en septembre, voire même en octobre dans les zones septentrionales les plus reculées, ou en altitude plus élevée.

- Les sorbes et les cormes, nous l’avons souligné, sont indigestes à l’état cru : l’art culinaire ne saurait se contraindre aux extrémités auxquelles se voue assez souvent l’art médical. La gastronomie les préfère donc blettes. Mais le blettissement procure une allure, une texture parfois peu ragoûtantes, sauf pour ceux dont la vue d’une pêche pourrie et écrasée ne déshonore pas le sens visuel tout d’abord. J’ai testé, une fois, la nèfle blette : c’est pas ce qui se fait de mieux… On recommande donc de ne pas cueillir les sorbes et les cormes trop tôt ; mais les laisser blettir sur l’arbre, c’est tout de suite une autre affaire : parce que les périodes de gel seraient, ces capricieuses, insatisfaisantes, que ces fruits auraient déjà été, malgré repérage précis, victimes des oiseaux de passage qui en sont très friands, etc. Si l’on a un peu de place disponible et un lieu froid, il est possible de disposer cormes et sorbes sur une claie paillée, où le froid va se charger de les blettir. Si l’on n’a pas cette opportunité, l’on peut faire comme moi : les placer en couches légères au bas du bac d’un congélateur. Le froid les mord, et, une fois décongelées, elles mollissent et prennent une agréable saveur acidulée. Je fais de même avec les nèfles et ça fonctionne très bien : l’important, c’est de cueillir les sorbes, les cormes et les nèfles par temps sec, afin d’éviter de les placer au congélateur toutes rosées d’humidité, parce que sinon elles ont alors tendance à « faire du givre » (comme disait ma grand-mère), et à la sortie, le produit s’en trouve altéré. Une corme, une sorbe ou une nèfle, une fois sortie du congélateur, se laisse déguster éventuellement comme fruit de table, bien que cela ne soit pas là leur principale destination, et si ça l’est, cela doit se faire rapidement, puisque, en leur état ces fruits ne souffriraient pas d’être abandonnés trop longtemps même au réfrigérateur. Ils peuvent alors être consommés sans risque, mais cette consommation, si elle est trop abondante, « peut provoquer en retour des constipations quasi invincibles » (9) qui vous expliqueraient ce que le mot opiniâtre veut dire ^_^

Bref, tout ça pour dire qu’avec les sorbes, comme avec les cormes d’ailleurs, l’on peut élaborer des « vins » : du temps des Celtes, les sorbes et les cormes étaient déjà utilisées dans ce sens. Ils élaboraient une boisson fermentée à l’aide de ces baies. Ce curmi – ainsi appelait-on cette boisson, rappelle l’actuel cormé fabriqué dans l’Ouest, en Bretagne en particulier. Mais l’on peut aussi en confectionner des vinaigres, des eaux-de-vie style kirsch (on obtient paraît-il les meilleures avec des fruits bien blets, dixit Cazin), des liqueurs, des sirops, des gelées, des compotes, des confitures. Usages moins fréquents : confiserie et torréfaction. - Le bois des différents sorbiers fait merveille dans l’économie domestique. Très durs, très denses, ces bois furent usités dans la menuiserie, l’ébénisterie, l’armurerie. De même, tourneurs et graveurs s’en trouvèrent fort bien. L’écorce – pratiquement inusitée en thérapie – sert parfois au tannage des peaux, ainsi qu’en teinturerie.

- Toxicité : dans les pépins des sorbes et des cormes, il y aurait de l’acide cyanhydrique qui disparaîtrait par les moyens de la dessiccation et de l’ébullition. Vu ce que nous avons dit des usages tant culinaires que thérapeutiques de ces fruits, il n’y a pas de craintes à avoir, d’autant plus que les pépins – comme ceux des pommes et des poires – on n’a pas tendance à les consommer, n’est-ce pas ? L’acide parasorbique passe aussi pour un peu toxique pour l’homme, en particulier lorsque les sorbes sont fraîches.

- Autres espèces : j’ai remarqué une sous-espèce du sorbier des oiseaux, Sorbus aucuparia moravica (ou edulis), dont les fruits possèdent une douce saveur. Cet autre arbre, le sorbier d’Amérique (Sorbus americana), mérite aussi d’être relevé. Les Algonquins usaient de ses rameaux, en compagnie de ceux d’épinette blanche, de gaulthérie couchée et de sureau du Canada pour préparer une décoction stimulante et roborative.

______________

1. Hildegarde de Bingen, Physica, p. 166.

2. François-Joseph Cazin, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, p. 910.

3. Julie Conton, L’ogham celtique, p. 56.

4. Angelo de Gubernatis, La mythologie des plantes, Tome 2, p. 352.

5. Ibidem, pp. 352-353.

6. Ibidem.

7. François-Joseph Cazin, Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, p. 911.

8. Ibidem.

9. Paul-Victor Fournier, Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses de France, p. 905.

© Books of Dante – 2019